Frühlingsakademie Nachhaltigkeit 2025

Warum sind Bildungschancen wichtig?

Projektwoche zu Nachhaltigkeit in Wissenschaft, Studium, Beruf und Alltag

24. bis 27. März 2025

Warum sind Bildungschancen nicht für alle gleich?

Welche Schlüsselstellen prägen Bildungswege?

Wie beeinflussen Digitalisierung und KI die eigenen Zukunftsperspektiven?

Mit welchen Methoden lässt sich das erforschen – und welche Lösungsansätze gibt es?

Studierende aus verschiedenen Fachrichtungen diskutierten diese und weitere Fragen bei interaktiven Formaten, tauschten sich mit Forschenden und Personen aus der Praxis aus und brachten eigene Erfahrungen ein.

Gleiche Bildungschancen sind ein zentrales Versprechen unserer Gesellschaft. Sie sind in den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN verankert und sollen es allen ermöglichen, ihre Talente unabhängig von Herkunft oder sozialen Bedingungen zu entfalten. Bildungsgerechtigkeit stärkt nicht nur individuelle Zukunftschancen, sondern auch das Vertrauen in demokratische Prozesse. Sie soll soziale Mobilität ebenso sicherstellen wie die Förderung von Begabung und besonderer Exzellenz.

Doch wie realistisch ist dieses Ideal? Kein Bildungssystem kann absolute Chancengleichheit gewährleisten, aber es kann bestehende Ungleichheiten entweder abmildern oder verstärken. In der Praxis steht der angestrebten Chancengleichheit häufig eine ungleiche Ressourcenverteilung im Weg, die für individuelle Bildungsverläufe prägend sein kann. Welche Hürden gibt es – und welche Wege führen zu gerechten Chancen im Bildungssystem?

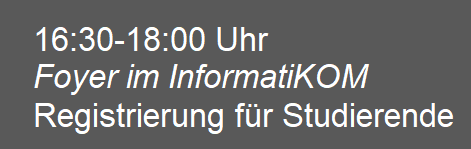

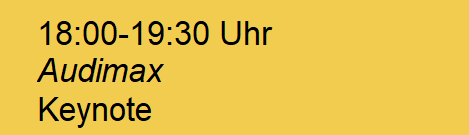

In einer öffentlichen Keynote, spannenden Workshops und Exkursionen zur Auswahl und einer abschließenden Podiumsdiskussion setzten wir uns mit den Herausforderungen zwischen gesellschaftlichen Zielen und den realen Hürden im Bildungssystem auseinander – mit Perspektiven aus Forschung, Praxis und den Lebenswelten benachteiligter Gruppen.

Übersicht

Programm

Öffentliche Keynote-Speech

Forum Nachhaltigkeit

Workshops

Exkursionen

Podiumsdiskussion

Programm

Hier können Sie sich durch das Programm klicken:

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|||

|

|||

|

|

||

|

|

Öffentliche Keynote Speech

Bildungschancen im Fokus. Empirische Erkenntnisse sowie politische und gesellschaftliche Implikationen

Veranstaltung auf YouTube | Veranstaltung auf KIT Medienportal

Prof. Dr. Kai Maaz

Geschäftsführender Direktor des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation

Bildung ist Voraussetzung und Resultat moderner, wissensbasierter Gesellschaften. Sie ist Motor für die individuelle und wirtschaftliche Entwicklung und zentral für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, gerade in herausfordernden Zeiten. Diese Bedeutung spiegelt sich nicht in der öffentlichen und politischen Diskussion wider. Dies ist umso erstaunlicher, weil das gesamte Bildungssystem vor großen Herausforderungen steht. Der Vortrag beleuchtet zentrale Entwicklungen und Herausforderungen im Bildungssystem vor dem Hintergrund, jungen Menschen Bildungschancen unabhängig ihrer Herkunft zu ermöglichen. Zentral dabei ist auch der Blick auf die bildungspolitischen Antworten der Herausforderungen, die eher reaktiv als proaktiv bezeichnet werden können. Abschließend sollen Ideen für die Entwicklung hin zu einem zukunftsfähigen Bildungssystem entwickelt werden.

|

|

Prof. Dr. Kai Maaz

Maaz ist Geschäftsführender Direktor des DIPF | Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation, wo er darüber hinaus die Abteilung „Struktur und Steuerung des Bildungswesens“ leitet. Zugleich ist er Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Bildungssysteme und Gesellschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem die soziale Ungleichheit beim Bildungserwerb sowie der Abbau von Bildungsbarrieren, systemische Schul- und Systementwicklung, die Evaluation von Bildungsreformen und -programmen sowie das Bildungsmonitoring. Er ist u.a. Mitglied der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK), Sprecher der Autorinnen- und Autorengruppe des nationalen Bildungsberichts und leitet den Forschungsverbund zur wissenschaftlichen Begleitung des Startchancen-Programms. |

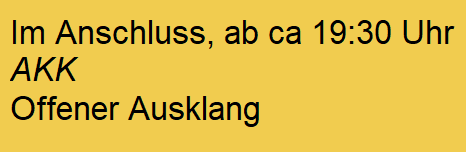

Forum Nachhaltigkeit

FORUM

Ins Gespräch kommen über Bildungschancen – darum wird es beim Forum Nachhaltigkeit gehen. Das Austauschformat mit Ausstellungen zum Thema findet traditionell im Anschluss an die Eröffnungs-Keynote der Frühlingsakademie Nachhaltigkeit ab ca. 19:30 Uhr im Foyer des Audimax statt und wurde mit einem Stehempfang eröffnet.

Zahlreiche Initiativen, Bildungsprojekte und Organisationen aus Karlsruhe und Umgebung stellen ihre Arbeit vor: So konnten sich Studierende und Interessierte in lockerer Messe-Atmosphäre mit Personen aus der Praxis austauschen, Kontakte knüpfen und Netzwerke ausbauen. Von Mentoring-Programmen über neue Lehrkonzepte bis hin zu digitalen Tools zum Barriereabbau gab es viel zu entdecken!

Liste der Ausstellenden

ACCESS∂KIT (Zentrum für digitale Barrierefreiheit und Assistive Technologien)

KIT Sustainability Office (SO) (Zentrale Stelle für das Querschnittsthema Nachhaltigkeit am KIT)

Engineers Without Borders (Hochschulgruppe am KIT)

Arbeiterkind.de Karlsruhe (Unterstützung für Studierende aus nichtakademischen Familien)

Mentoringprogramm Balu und Du (Mentoring im Tandem von KIT-Studierenden und Grundschulkindern)

ROCK YOUR LIFE! Karlsruhe e.V. (Mentoring für Jugendliche)

Studenten für Kinder Karlsruhe e.V. (Hochschulgruppe am KIT)

AWO gGmbH (Bildung und Integration – Die 2. Chance)

UNICEF Arbeitsgruppe Karlsruhe (Internationalen Entwicklungszusammenarbeit)

Digital Learning Lab (Zentrum für Mediales Lernen am KIT)

Grün-alternative Hochschulgruppe am KIT (Hochschulgruppe am KIT)

Sprungbrett Bildung e.V. (Mentoring für faire Bildungschancen)

Zentrum für Lehrkräftebildung (Zentrale Anlaufstelle für höheres Lehramt an Gymnasien am KIT)

AStA am KIT (Referat Chancengleichheit & Arbeitskreis Nachhaltige Transformation)

Workshops

Alle Teilnehmenden besuchten am ersten Workshoptag einen Grundlagenworkshop zur Vorbereitung auf die intensive Beschäftigung mit den komplexen Fragestellungen im Schwerpunktbereich. Der Fokus der Grundlagenworkshops lag auf unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven bei den Auseinandersetzungen um eine nachhaltige Entwicklung. Die Leitfragen waren:

- Wie kann verlässliches wissenschaftliches Wissen entstehen?

- Wie beeinflussen gesellschaftliche Erwartungen und Ansprüche wissenschaftliche Forschung?

- Wie wird wissenschaftliches Wissen gesellschaftlich aufgegriffen, diskutiert und verwertet?

Liste Grundlagenworkshops

- Emotionen und Expertise: Dynamiken öffentlicher Meinung verstehen und diskutieren, Lisa Gaffney, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

- Plausibilität von Zukunftsszenarien, Prof. Dr. Michael Roos, Ruhr-Universität Bochum

- Engineers – saviours or culprits? Prof. Dr. Kai Furmans, Prof. Dr. Payam Dehdari, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Hochschule für Technik Stuttgart

- Rationalität durch Deliberation? Wie bilden und verändern sich politische Meinungen? Dr. Franziska Maier, Universität Stuttgart

- Klima-Desinformationen entlarven und kontern, Dr. Clara Christner, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

- »Ja, äähh, nein, ich mein' jein« (Fettes Brot) – über einfache Antworten in einer komplexen Welt, Dr. Anna Roßmann, Universität Stuttgart

An den zwei folgenden Tagen wurden täglich 7 Workshops angeboten in denen die Teilnehmenden die Möglichkeit hatten, in ausgewählte Fachbereiche zum Themenschwerpunkt Bildungschancen tiefer einzusteigen. Alle Schwerpunktworkshops behandeln ein oder mehrere der vier Schwerpunkte Bildungssystem, Bildungspolitik, Zugang zu Bildung und Lehre, Lernen und Digitalisierung.

|

|

|

|

|

Bildungspolitik

Politische Entscheidungen beeinflussen alle Bereiche unseres Bildungssystems. Von der frühen Bildung in Kindergärten über Schule und Studium bis hin zu Weiterbildungsmöglichkeiten und Abendschulen im späteren Berufsleben. Welche Schulformen gibt es und welche Schlüsselstellen sind entscheidend für Bildungsverläufe? Wie werden sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche und Erwachsene gefördert um Bildungschancen zu erhalten? |

Bildungssystem

Wie ist unser aktuelles Bildungssystem historisch gewachsen und wie kann es reformiert werden? Zu der Betrachtung des deutschen Bildungssystems gehört die Frage nach notwendigen strukturellen Veränderungen und ein Blick auf Schulformen und Reformen in anderen Ländern. Was kann unser Bildungssystem aus dem internationalen Vergleich lernen? Und wo liegen die Grenzen dieser Vergleiche? |

Zugang zu Bildung

Zugang zu Bildung und Bildungserfolg ist immer noch stark vom sozialen Status und der eigenen Herkunft geprägt. Das zeigt sich nicht nur im Hinblick auf die besuchte Schulart und ein mögliches anschließendes Studium oder eine Promotion. Auch das Studienfach, Chancen auf qualifizierte Nebenjobs oder die Wahrscheinlichkeit zu Gründen sind betroffen. Dabei sind Bildungschancen nicht nur vom sozioökonomischen Hintergrund abhängig, sondern auch von – teilweise korrelierenden – Faktoren wie Migration oder Geschlecht. Doch wo genau sind die Entstehungsorte sozialer Ungleichheit? Und wie kann man Ihnen entgegenwirken? |

Lehre, Lernen und Digitalisierung

Digitalisierung spielt auch in der Bildung eine immer größere Rolle – sei es in der institutionalisierten Schulbildung oder durch vermehrt digitale öffentliche Bildungsressourcen. Fördert eine zunehmende Digitalisierung und der Einsatz von KI im Bildungsbereich Chancengleichheit? Zum Beispiel durch eine frühzeitige Erkennung von Talenten und Lernlücken? Oder werden Ungleichheiten dadurch vielleicht sogar verstärkt? Neben diesen Fragen werfen wir einen Blick auf die praktischen Einsatzmöglichkeiten von digitalen Ressourcen zur Förderung von Inklusion und (individuelle) Wissensvermittlung. |

Liste Schwerpunktworkshops

- Mind the (educational) gap! Understanding and addressing students' individual differences and needs, Katharina Bach, Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

- Nutzt Du Deine Chancen? Soziale Prägungen als innere Hürden auf dem Weg zum Bildungserfolg – und wie wir ihnen selbstbestimmt begegnen können, Dr. Angela Siebold, Beratung & Coaching Angela Siebold

- (Un)gleichheit in der Berufsbildung?! Analyse und Reflexion von Ursachen, Mechanismen, Folgen und möglichen Lösungsansätzen, Dr. Pia Buck, Universität Duisburg-Essen

- Meine Entscheidung, deine Entscheidung? Berufliche Orientierung zwischen Selbst- und Fremdbestimmung, Susanne Enssen, Universität Duisburg-Essen

- Bildungsgerechtigkeit für alle?! Kein Privileg, sondern ein Recht, Sabrina Hofmann, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

- Wie Bildungsverläufe durch soziale Ungleichheit beeinflusst werden und was wir dagegen tun können, Dr. Christian Schlößer und Oscar Yendell, Universität Mannheim

- Erstellung von digitalen Lernmedien im Kontext von BNE, Dr. Mareike Dötsch, Alexander Hock, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

- Als Erste:r an der Uni – Ein Empowerment-Workshop für Erstakademiker:innen, Jaana Espenlaub, Arbeiterkind.de Baden-Württemberg

- Educational Inequalities in a Digital World, Felix Büchner, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Exkursionen

Alle Teilnehmenden besuchen im Laufe der Veranstaltung zwei Exkursionen zum Thema Bildungschancen. Unsere Exkursionen umfassten nicht nur begehbare und erlebbare Orte, sondern auch Austauschformate in klassischen Seminarräumen. Aufgrund der inhaltlichen Schwerpunkte waren nicht alle Maßnahmen in diesem Bereich physisch erfahrbar, sondern erfordern Reflexion und Diskussion.

- Mädchenerziehung im Kaiserreich - Bildung versus Einbuße an Weiblichkeit? Renate Staub, Stattreisen Karlsruhe

- Antidiskriminierungsstelle Karlsruhe, Noah Phillip, Antidiskriminierungsstelle Karlsruhe

- Empowering Student Innovators: Discover KIT’s Startup & Innovation Landscape, Dr. Niels Feldmann, Rick Lindner, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

- Educational Equity at KIT in Practice – Current Developments and Student Initiatives, Franka Fockel, General Student Committee (AStA), Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

- Mut machen für Studierende der ersten Generation: ArbeiterKind.de, Daniel Liebeherr, Martin Hämmerle, ArbeiterKind.de Karlsruhe

- Entwicklungszusammenarbeit - Reflexion und Praxis, Alexandra Mohrs, Lena Richau, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

- Sprungbrett Bildung e.V. - Mentoring für faire Bildungschancen, Johannes Reber Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

- 2nd Chance – School Refusal, what’s next?, Firdevs Kaplaner, Annemarie Imgraben, Andrea Hildebrand, AWO Karlsruhe

- Welche Rolle spielen Bibliotheken für Bildungsgerechtigkeit?, Martina Weber, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

- Nachhaltigkeit durch Inklusiven Zugang zur Bildung, am Beispiel von Menschen mit Sehbeeinträchtigung/ Campus Accessibility: Reflections on Disabled Students' Experiences at KIT and Beyond, Dr. Ines Bott, Dipl.-Inform. Gerhard Jaworek, Dr. Zeynep Yildiz, Prof. Kathrin Gerling

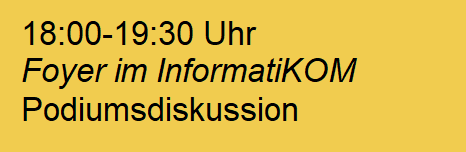

Podiumsdiskussion

Mehr Bildung, gleiche Barrieren? Die ungelösten Probleme der Chancengleichheit

Veranstaltung auf YouTube | Veranstaltung auf KIT Medienportal

Laut OECD-Berichten (2024) und PISA (2022) schneiden Schülerinnen und Schüler aus einkommensschwachen Haushalten in Deutschland signifikant schlechter ab als ihre wohlhabenderen Altersgenossen. Warum ist es auch mehr als 20 Jahre nach dem sogenannten PISA-Schock und zahlreichen Reformen, die sowohl die Bildungsinfrastruktur als auch die Inhalte und Zugänge modernisieren sollten, nicht gelungen, den engen Zusammenhang zwischen sozioökonomischer Herkunft und Bildungserfolg in Deutschland zu lösen? Welche strukturellen Herausforderungen verhindern eine nachhaltige Verbesserung der Chancengleichheit im Bildungssystem? Diese und weitere Fragen diskutieren Expertinnen und Experten bei der öffentlichen Podiumsdiskussion.

_x155.png) © SWR, Oliver Reutter |

Gábor Paál

Gábor Paál leitet die Abteilung Wissenschaft und Bildung im SWR sowie die Redaktion „Wissen Audio“. Zuvor studierte er Geographie in Frankfurt und Edinburgh. Nach einem Volontariat beim Süddeutschen Rundfunk arbeitete er über viele Jahre als freier Autor, Moderator und Redakteur für den Südwestrundfunk und andere ARD-Sender. Neben Fragen des Globalen Wandels beschäftigen ihn ästhetische Fragen. Zur Frage "Was ist schön?" hat er bereits zwei Bücher geschrieben.

|

Es diskutieren:

© Samuel Mindermann |

Benjamin Bauer

Kurzbiographie ⊻Der Lehrer Benjamin Bauer ist seit 2019 Teil der grünen Fraktion im Gemeinderat der Stadt Karlsruhe und dort seit 2024 stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Er ist u. a. als Stadtrat Mitglied im Sozialausschuss, Jugendhilfeausschuss und Schulausschuss sowie Fachsprecher für Bildung, Familien, Kinder und Jugend sowie Queerpolitik und Sozialpolitik. Neben seinem Fokus auf eine klimagerechte und klimaangepasste Stadt setzt er sich für chancengerechte Bildung und eine moderne Stadtverwaltung ein.

|

_x.png) © Susanne Hauber |

Jaana Espenlaub

Kurzbiographie ⊻Jaana Espenlaub ist die Erste, die in ihrer Familie studiert hat. Nach dem Abitur 2006 und einem Freiwilligen Sozialen Jahr in der Schulsozialarbeit einer sog. Brennpunktschule in Ulm studierte sie evangelische Theologie und Germanistik in Heidelberg, Leipzig und Tübingen. Anstatt einen Weg als Lehrerin oder Pfarrerin einzuschlagen, ist sie seit 2017 hauptamtlich für ArbeiterKind.de tätig – die bundesweit größte zivilgesellschaftliche Organisation für alle, die als Erste in der Familie studieren. Hier setzt sie sich vor allem in der Zusammenarbeit mit Hochschulen für mehr Bildungsgerechtigkeit ein. |

_x155.png) © PHKA |

Prof. Dr. Martin Neugebauer

Kurzbiographie ⊻Martin Neugebauer ist Professor für Bildungssoziologie an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Er studierte Sozialwissenschaften in Mannheim und Toronto und promovierte in Soziologie an der Universität Mannheim. Nach Stationen als Postdoc am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) und als Juniorprofessor für Empirische Bildungs- und Hochschulforschung an der Freien Universität Berlin forscht er zu Bildungsungleichheiten, Hochschulen, Übergängen in den Arbeitsmarkt sowie quantitativen Methoden. Derzeit leitet er ein BMBF-Projekt zu Studienabbruch und Berufsaussichten sowie den deutschen Teil des EU-Projekts LINEup – Longitudinal Data for Inequalities in Education. Zudem ist er Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF). |

.jpg) © privat |

Tobias Nolte

Kurzbiographie ⊻Tobias Nolte arbeitete 10 Jahre als Lehrer am Campus Rütli in Berlin-Neukölln. In der täglichen pädagogischen Praxis formte sich sein Bild davon, wie stark der Bildungserfolg junger Menschen von der sozialen Herkunft abhängig ist und was den Beruf als Lehrkraft im Kern ausmacht. Entscheidend für erfolgreiches Arbeiten unter erschwerten Bedingungen ist für ihn das Konzept der pädagogischen Beziehung, das auch im Zentrum der Arbeit der Bildungsinitiative related e.V. steht, die er mit ins Leben gerufen hat. Bei related e.V. engagieren sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus Neukölln für mehr Bildungsgerechtigkeit in der Migrationsgesellschaft und versuchen ein anderes Verständnis davon zu vermitteln, was es bedeutet, an einer sogenannten Brennpunktschule zu lernen und zu lehren. Darüber hinaus entwickelte Tobias Nolte mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen die lebensweltorientierten Kursangebote Glauben und Zweifeln, Israel und Palästina sowie Why we matter. Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für related e.V. arbeitet er derzeit als Schulberater für die Senatsverwaltung in Berlin. |